8例红斑狼疮患者输注1次干细胞后:87.5%患者的临床症状改善持续超过1年

来源: 发布日期:2025-05-14 浏览次数:1258次

据统计,全球每100000人中约有1-8.7例SLE患者,SLE主要影响年轻育龄女性,男女发病比例1:9。该疾病因其复杂性及其进展涉及因素种类繁多(包括遗传、内源性和环境因素),已成为一种高发病率和高死亡率疾病。

近几十年来,SLE患者预后虽有所改善,但仍难以彻底改善病情,还会面临病情复发、药物毒性、反复感染以及持续炎症等风险。因此,需探索更有效、毒性更低的治疗方法,理想情况下能够诱导完全缓解和自身耐受。

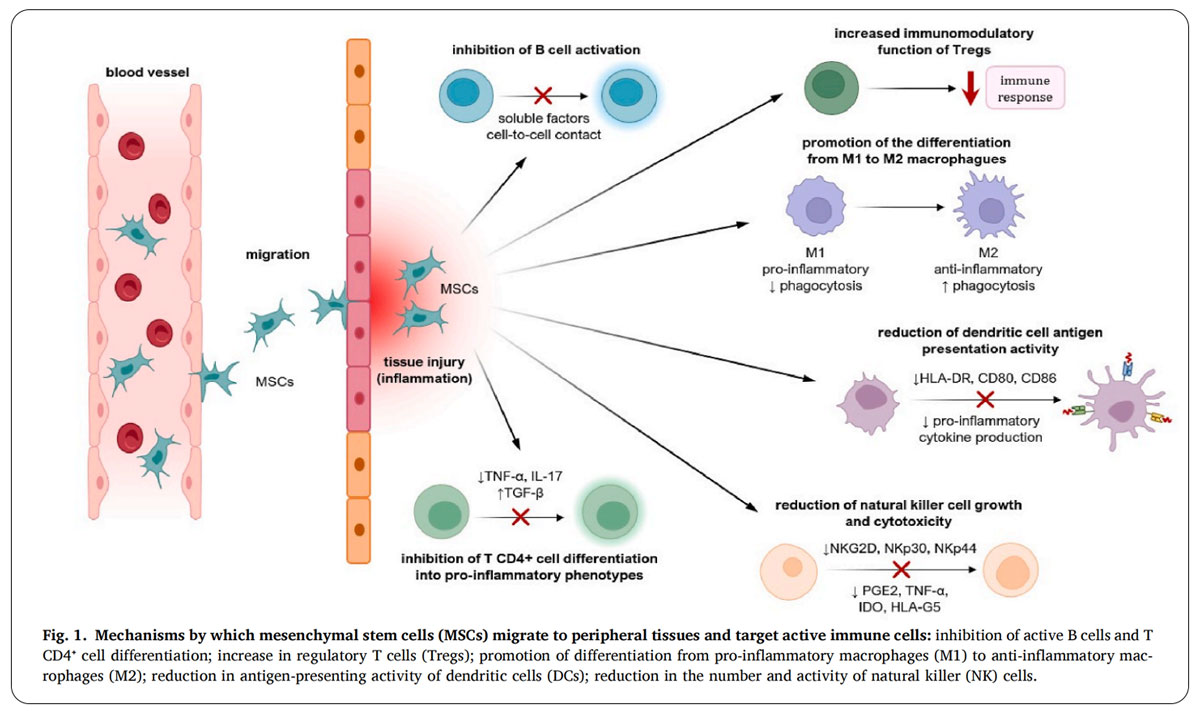

在此背景下,基于间充质干细胞(MSCs)细胞疗法代表了一种有前景且安全的SLE治疗策略。学者们发现,MSCs可抑制B细胞激活,防止CD4+T细胞分化为自身反应性T细胞,重编程具有抗炎作用的巨噬细胞,并抑制树突状细胞(DC),限制其作为抗原呈递细胞活性。

此外,MSCs还可通过增强自身反应性细胞的无能过程来诱导特异性耐受,通过抑制抗原呈递DC成熟、阻断T细胞受体(TcR)通路和分泌抑制因子,增加细胞凋亡活性以消除它们,并激活调节性T细胞(Tregs)以增强其增殖和耐受性。

这一发现已在多项基础研究和临床试验中得到证实,近期,有学者在《CYTOTHERAPY》发表了一项关于SLE的I-II期临床试验,试验结果显示,8名患者单次UC-MSCs治疗后,7例临床症状持续改善超过1年。

患者资料:该研究共纳入8例(7例女性)SLE患者,平均年龄35岁,平均病程12年,研究者总体评价(PGA)为2分,SELENA-SEL疾病活动指数2000(SLEDAI-2K)评分为11.5,不列颠群岛狼疮评估组(BILAG)评分中达到A级有50%、B级38%、C级12%,国际狼疮研究临床协作组-美国风湿病学会(SLICC-ACR)评分为1.5。

方 法:获得知情同意后,所有患者在3个月内至少接受2种以上免疫抑制疗法,包括每日6毫克泼尼松,持续28天,并接受单次UC-MSCs输注治疗,剂量为2或4*106/kg(5例接受2*106/kg,3例接受4*106/kg)。

评 估:主要终点是UC-MSCs输注后10天内治疗相关严重不良事件(SAE,≥3级)发生率,次要终点是输注后1个月及1年内每季度所有不良事件(AE)、临床反应、健康相关生活质量(HrQol)和免疫反应。

结果:①安全性分析:输注后10天内,2名患者出现了3例输注相关的不良事件(AE),其中2例为1级,1例为2级。在12.4个月(最短9.6月,最长13月)随访其内,没有发生治疗相关SAE。

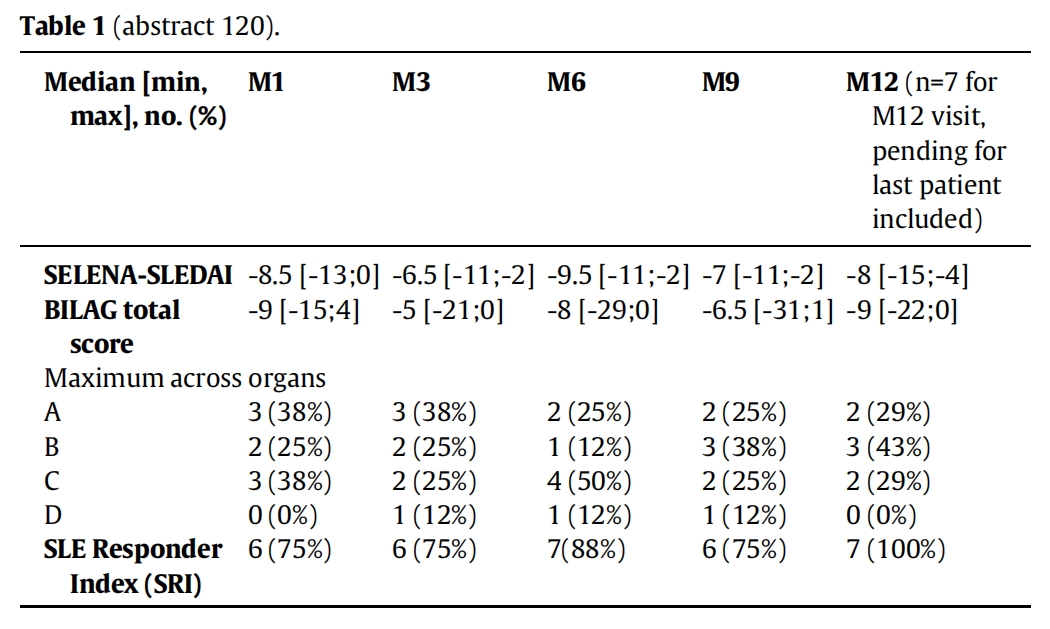

②临床反应情况:UC-MSCs输注后3个月,7名患者的临床症状得到改善(见表1),并且这种改善持续超过1年,其中2例患者在12个月时出现了显著的临床反应,1例患者在3个月时重新产生了供体特异性抗HLA抗体。

尽管循环T细胞、B细胞、NK细胞和单核细胞未被UC-MSCs改变,但第1个月时,CD24hi、CD38hi、过渡细胞和CD27pos、CD38neg/lo、CD24hi、记忆B细胞(即调节性B细胞亚群)频率显著且暂时增加。

总 结:上述试验结果表明,单次UC-MSCs治疗SLE是安全有效的,8名重度SLE患者经UC-MSCs治疗后,7名患者表现出了1年以上的临床改善,并且没有出现严重不良事件。该研究虽取得积极结果,未来仍需进行更多安慰剂对照试验,以验证其临床疗效效性,并探讨B细胞改造在临床益处中的作用。

参考资料:

【1】Julia Barbado.Mesenchymal stem cell transplantation may be able to induce immunological tolerance in systemic lupus erythematosus.Biomedical Journal 47 (2024) 100724.

【2】D. Farge et al.ALLOGENEIC UMBILICAL-CORD DERIVED MESENCHYMAL STROMAL CELLS MSC(UC) AS TREATMENT FOR SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE): SAFETY AND EARLY CLINICAL/BIOLOGICAL RESULTS FROM A PHASE I-II PROOF-OF-CONCEPT CLINICAL STUDY.doi:10.1016/j.jcyt.2024.03.076.